今天来说说这个“音频比特率”是啥。其实这比特率嘞,说白了就是你音频文件里头信息传输的快慢。简单地讲嘞,比特率越高,你这声音听着就越清晰,跟原始的声音差距就越小。这有点像咱们挑水,一次挑得越多,那你家水缸就装满得快;但要是水少了,你就得多跑几趟,时间和体力都浪费了,是不是?

比特率是个啥意思呢?

说到比特率,它其实就是“每秒传输多少比特数”的意思,用英文来说叫bps,也就是Bit per Second。比特率的单位常见的有kbps(千比特每秒)或者Mbps(兆比特每秒)。

拿咱们常听的歌曲举例,你手机里那首歌,要是比特率高,声音就清楚;比特率低了,就像是你隔着几个山头听,模模糊糊的。这比特率高低嘞,影响的就是音质。听着清楚还是糊,很多时候就看这比特率上去了没。

音频文件咋计算比特率呢?

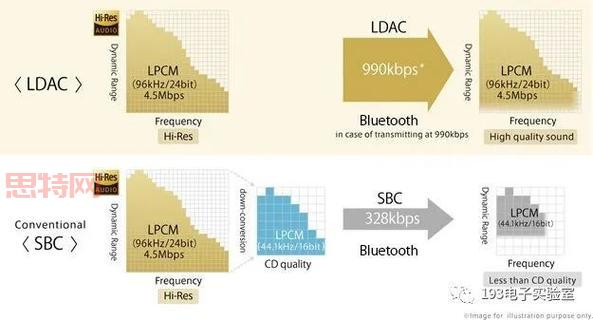

其实音频文件的比特率呢,有个公式,这公式听着复杂,其实道理简单得很。就是比特率 = 采样率 × 采样位深 × 通道数。说得直白些嘞,就是你每秒采多少次音,每次采的细不细,耳朵听的左右两个声道加起来。要是采样率、位深、声道数都高,那比特率就大,你这音频听着就接近原始声音。

比如说,一段WAV格式的音频,比特率能高达1411kbps,这就是无损的。啥叫无损?就是没丢啥信息,听着跟原声差不多,当然这文件也大,占地方。

不同格式的比特率咋不一样呢?

格式不同,比特率就不一样。有的音频是无损格式,比如WAV,这格式音质最好,比特率高;有的呢,像MP3这种压缩格式,比特率就低些。为啥呢?因为这压缩的过程中,把一部分音频细节给砍掉了,听着就没那么“原汁原味”了,但文件体积小,省地方。

你要是讲究音质,那就得选高比特率的无损格式;要是手机存储不多,那就用MP3格式,少占地方。这就像我们人做豆腐,纯手工磨出来的豆腐细腻,但费工费力;要是机器做的,细节上差点意思,但速度快,效率高。

比特率高低到底有啥区别?

比特率高了,音频里的细节保留得就多,听感自然好。但要是比特率低,音质就可能“失真”了,尤其是耳朵灵的,能听出来。举个例子,像320kbps的MP3,那比特率就算比较高了,听歌时你会感觉这音质还不错;但要是到128kbps甚至更低,那细节少,听着声音就有点“压缩”的感觉。

音频比特率咋选合适呢?

- 一般来说嘞,咱听个普通的歌,用128kbps的MP3就够用,文件小,音质凑合。

- 要是追求好音质的朋友呢,可以用320kbps的MP3,这样音质好一些。

- 要是专业发烧友,那就用无损格式,比如WAV、FLAC这些,比特率高,音质最好,适合收藏。

还有一点要说的,比特率高的音频文件大,占空间。举个例子,一首3分钟的WAV无损音乐能有几十MB,要是MP3格式的,才几MB大小。这就像存粮食,你是装满一仓库的整粮,还是压缩一下堆紧凑些,看个人需求。

总结一下

音频比特率这东西,就是个权衡。你要是听个方便,选MP3,听个热闹;要是讲究音质,那无损格式肯定好,就是存储占地方。这比特率高了音质好,低了占空间小,咱根据需求选合适的格式,比啥都强。

Tags:[音频比特率, 比特率, 音质, 无损音频, 音频格式]