東盛金材北交所闖關疑雲:研發投入墊底,董秘「貢獻」專利?

科創板光環下的隱憂:誰在為東盛金材的創新力背書?

在中國資本市場大力支持科技型企業的大背景下,北京證券交易所(北交所)儼然已成為高新技術企業的聚集地。截至2025年4月,北交所上市公司中,高新技術企業占比超過九成,這數字聽起來確實令人振奮。哈爾濱東盛金材科技(集團)股份有限公司(以下簡稱「東盛金材」),同樣身披高新技術企業的光環,也加入了這場北交所上市的競賽。

然而,繁華景象之下,往往暗藏洶湧。東盛金材的招股書,就像一本情節曲折的小說,一不小心就會發現一些耐人尋味的細節。例如,同一份文件中,東盛金材先是宣稱某項研發項目是與高校「聯合研發」,隨後筆鋒一轉,又變成「自主研發」。這種說法上的反覆,不禁讓人懷疑,這家公司的信息披露是否真的嚴謹?

更讓人好奇的是,東盛金材近四年的研發投入占比,竟然低於同行的平均水平。截至2024年末,其擁有的發明專利數量,恐怕要在同業中「敬陪末座」。而更令人感到不可思議的是,一位看似與技術無關的董秘,竟然也為東盛金材「貢獻」了發明專利。這背後究竟有什麼樣的故事?

此外,東盛金材近四年鋁基中間合金的產能利用率一直處於未飽和狀態。在這種情況下,它還要募資擴產,這其中的合理性,恐怕需要仔細推敲一番。畢竟,資本市場不是慈善機構,投資者需要看到實實在在的增長潛力,而不是空中樓閣式的宏偉藍圖。

東盛金材的上市之路,注定不會平坦。它需要向市場證明,自己不僅僅是一家披著高新技術外衣的企業,更是一家擁有真正創新能力和增長潛力的公司。而這一切,都將在未來的日子裡,被一一驗證。

研發疑雲重重:高校聯合開發成「自主創新」?專利背後藏玄機

紙糊的創新?東盛金材研發投入比同業低,專利數量讓人捏把冷汗

所謂「莫看江面平如鏡,誰知水底有暗流」。東盛金材想在北交所這片看似平靜的湖面揚帆起航,但仔細觀察,水面下的暗流湧動,恐怕比想像中更為複雜。尤其是在研發投入和專利數量這兩項科創企業的核心指標上,東盛金材的表現實在讓人捏一把冷汗。

根據東盛金材自己在2024年12月30日簽署的招股說明書(以下簡稱「2024年12月30日招股書」)以及2024年年報,2021年至2024年,東盛金材的研發投入占營業收入的比例分別僅為0.7%、1.27%、1.66%和1.41%。這個數字,怎麼看都覺得有點「寒酸」。

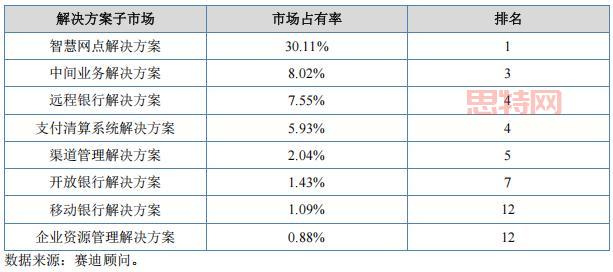

更尷尬的是,東盛金材還特意找了幾家「同業可比企業」來做對比,包括重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司(以下簡稱「潤際新材」)、深圳市新星輕合金材料股份有限公司(以下簡稱「深圳新星」)、立中四通輕合金集團股份有限公司(以下簡稱「立中集團」)以及寶武鎂業科技股份有限公司(以下簡稱「寶武鎂業」)。這幾家公司一擺出來,東盛金材的研發投入占比就更加相形見絀。

例如,潤際新材在2021年和2022年的研發投入占比分別為3.18%和2.47%,雖然它沒有披露更新報告期的研發投入情況,但光看這兩年的數據,就足以讓東盛金材汗顏。而深圳新星、立中集團和寶武鎂業就更不用說了,它們在2021年至2024年的研發投入占比,幾乎都遠遠超過東盛金材。

經過一番計算,2021年至2024年,上述四家可比公司的研發投入占營業收入的平均比例分別為3.53%、3.61%、4.02%和4.12%。這意味著,近四年來,東盛金材的研發投入占比,竟然沒有一年能達到可比公司的平均水平!這對於一家號稱要「技術領先」的企業來說,實在有些諷刺。

除了研發投入占比偏低,東盛金材的專利數量也讓人不敢恭維。根據東盛金材2024年年報,截至2024年末,它總共擁有129項專利,其中發明專利僅有11項。而對比其他幾家公司,立中集團擁有170項發明專利,深圳新星擁有73項國內外發明專利,寶武鎂業截至2023年6月30日也擁有59項發明專利,潤際新材的母公司更是擁有23項授權發明專利。

這麼一比,東盛金材的11項發明專利,簡直可以用「慘不忍睹」來形容。毫不誇張地說,截至2024年末,東盛金材的發明專利數量,恐怕真的要在同行中「墊底」了。這對於一家想要在科創板上市的公司來說,無疑是一個巨大的挑戰。

更令人不安的是,東盛金材不僅研發投入不足,專利數量堪憂,還在研發項目的披露上玩起了「文字遊戲」。這讓人不得不懷疑,這家公司的「創新」究竟是真材實料,還是只是用數字堆砌出來的「紙老虎」?

說好的聯合研發呢?「節能環保高實收材料」項目,身世之謎大公開

在2024年12月30日招股書中,東盛金材信誓旦旦地表示,早在2021年8月,它就聯合哈爾濱理工大學、黑龍江科技大學,與黑龍江省科學技術廳、哈爾濱市科技局簽署了《黑龍江省重點研發計劃項目合同書》,共同啟動了「高性能鋁合金用節能環保高實收助熔添加材料研發與應用」(以下簡稱「節能環保高實收材料」)的聯合研究。

根據東盛金材的說法,這個項目由它作為項目申報單位負責統籌,聯合哈爾濱理工大學(項目第一參與單位)和黑龍江科技大學(項目第二參與單位)共同進行技術攻關。項目計劃起止時間為2021年9月1日至2023年8月31日,並已於2024年6月末完成研發並通過驗收。

東盛金材還強調,在項目執行過程中,各方共同完成的科技成果,包括論文、專利、相關規範,都歸東盛金材所有。而形成的規範將開放共享,免費使用。至於各方共同完成的技術秘密成果,各方均有獨立使用的權利。相關知識產權不存在使用期限或限制,也不存在共同享有專利的情況。

看到這裡,一切似乎都很正常,校企合作、資源共享、成果獨享,這不就是典型的產學研合作模式嗎?但接下來,劇情開始反轉了!

在同一份招股書中,東盛金材竟然宣稱,前述的「節能環保高實收材料」研發項目,是它「自主研發」的!沒錯,你沒看錯,我也沒寫錯,就是「自主研發」!

在披露「報告期內主要研發項目情況」時,東盛金材將「節能環保高實收材料」研發項目的研發模式,赫然標註為「自主研發」。更令人費解的是,在2022年和2023年,該項目分別投入的金額分別為67.26萬元和8.19萬元。這筆錢,到底是東盛金材自己花的,還是聯合高校一起花的?

這就讓人一頭霧水了。難道東盛金材在玩「障眼法」?明明是聯合研發的項目,怎麼一轉眼就變成自主研發了呢?這種自相矛盾的說法,不僅讓人懷疑東盛金材的信息披露是否真實、準確,也讓人對其研發實力產生了深深的疑問。

難道是東盛金材覺得「聯合研發」不夠體面,非要戴上「自主創新」的光環?還是說,這其中存在著更深層次的利益糾葛?無論真相如何,東盛金材都需要給投資者一個合理的解釋,否則,這場北交所的闖關之路,恐怕會因此而蒙上陰影。

董秘跨界「發明家」?李洲、陳睿的專利,是錦上添花還是畫蛇添足?

如果說前述的研發模式疑雲只是開胃小菜,那麼接下來要談的「董秘專利」事件,絕對是一道讓人瞠目結舌的「硬菜」。這道菜不僅食材奇特,烹飪手法也讓人匪夷所思,吃下去之後,更是讓人百感交集,回味無窮。

根據2024年12月30日招股書,李洲先生從1990年7月至2002年12月,擔任哈爾濱財政證券公司項目經理。2003年1月至2016年1月,擔任哈爾濱北方資產管理公司項目經理。2019年1月至2021年3月,擔任哈爾濱東盛金屬材料有限公司(東盛金材前身,以下統稱「東盛金材」)副總經理。2021年4月至今,擔任東盛金材副總經理及董事會秘書。2023年3月至今,擔任東盛金材董事。

這位李洲先生的履歷,乍一看似乎和技術研發沒有半毛錢關係,反而和證券、資產管理等金融領域緊密相連。而另一位名叫陳睿的先生,則是東盛金材資本運營中心的證券部長。這兩位看似與技術八竿子打不著的人,竟然都為東盛金材「貢獻」了發明專利!這簡直比好萊塢大片還要離奇。

根據東盛金材在2023年10月10日發布的《關於東盛金材股票公開轉讓並掛牌申請文件的審核問詢函》的回复,李洲先生的職務還涉及資本運營中心。也就是說,這位董秘不僅要負責公司的信息披露、投資者關係等工作,還要參與資本運營,現在竟然還搖身一變,成了「發明家」!

難道是東盛金材的董秘和證券部長都是深藏不露的技術高手?還是說,這其中存在著某種不可告人的秘密?無論如何,這種現象都讓人感到非常不解。畢竟,在大多數人的印象中,董秘和證券部長都是和數字、法律、合規等打交道的人,和技術研發實在是很難聯繫在一起。

這不禁讓人想起一句話:「專業的人做專業的事」。讓一位沒有技術背景的董秘來「貢獻」發明專利,這難道不是一種資源錯配嗎?這種做法,究竟是為了提升公司的創新形象,還是為了應付監管部門的審查?這一切,都值得我們深入思考。