AI 醫生突圍:誇克健康大模型挑戰主任級醫師筆試,這背後的水有多深?

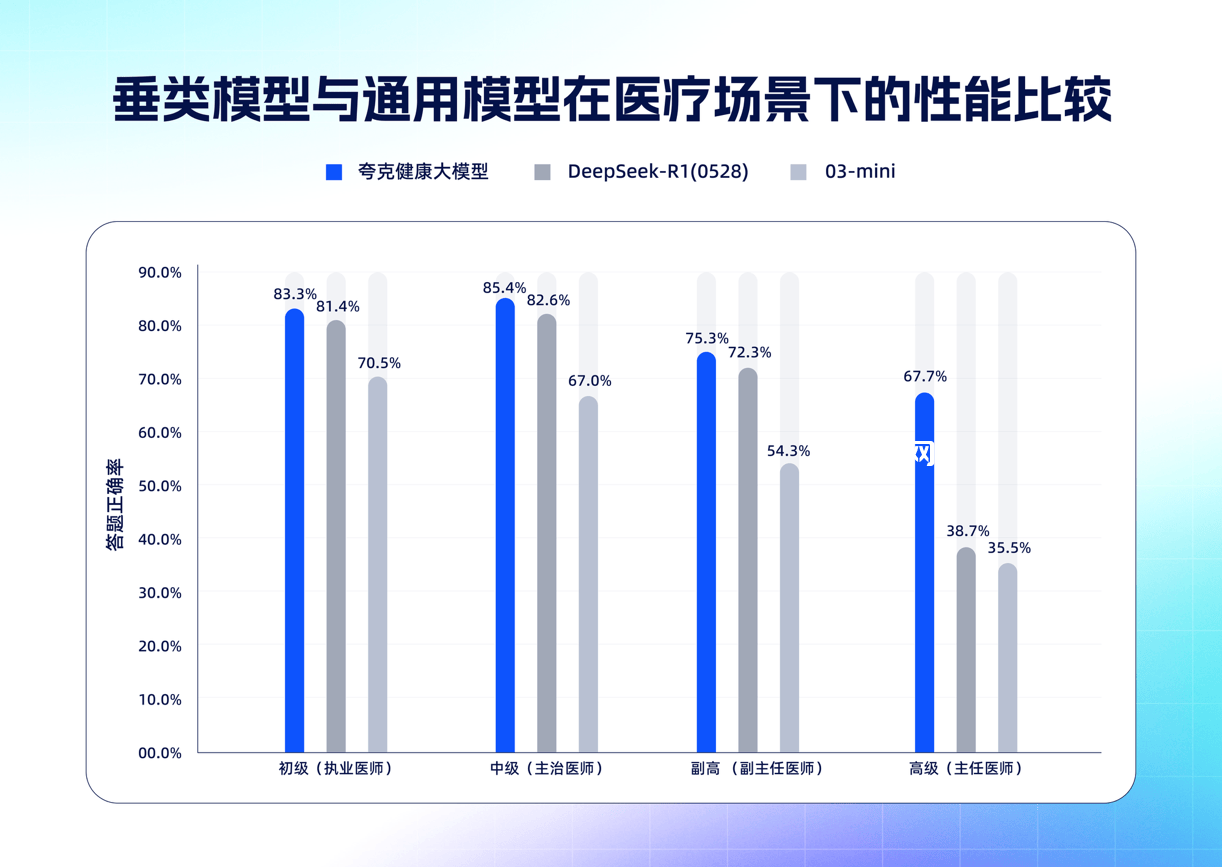

7月23日,一則消息震驚了科技圈和醫療圈:誇克健康大模型竟然通過了中國12門核心學科的主任醫師筆試評測!這可是國內首例,聽起來簡直就像科幻小說情節。消息一出,各路媒體爭相報導,彷彿AI醫生時代已經來臨。目前,誇克已將這項“主任級AI醫生”能力整合到其AI搜索中,聲稱使用者在查詢健康問題時,可以透過深度搜索調用。

但等等,先別急著歡呼。主任醫師筆試…這玩意兒真的能證明AI的醫療水準嗎?這背後是不是又一場精心策劃的行銷大戲?讓我們仔細剖析一下,看看這「AI醫生」的葫蘆裡,到底賣的是什麼藥。

AI 醫療的「慢思考」革命

主任醫師筆試?別太當真!

首先,咱們得潑盆冷水。主任醫師筆試考過了,確實值得肯定,但這能代表AI的臨床能力已經超越人類醫生了嗎?別傻了!筆試考的是知識儲備和應試技巧,跟實際看診的經驗、臨場判斷、以及與病患溝通的能力,根本是兩碼事。更何況,考試內容是否涵蓋了所有臨床情況?題目的設計是否科學合理?這些都還是未知數。搞不好,只是AI擅長記憶和檢索大量醫學文獻,然後在選擇題裡找到正確答案而已。

誇克的野心:不只是回答問題,而是訓練「醫學思維」

誇克方面宣稱,他們並不是在訓練AI回答醫學問題,而是在訓練它學會「醫學思維」。這句話聽起來很高級,但什麼是「醫學思維」?是診斷的邏輯?是治療方案的權衡?還是對病患的人文關懷?如果只是單純地模仿人類醫生的思考模式,那充其量也只是一個更高級的知識庫而已。真正的醫學思維,是需要透過大量的臨床實踐、經驗積累、以及不斷的反思和學習才能形成的。AI要達到這個境界,恐怕還有一段很長的路要走。

「慢思考」的真相:演算法與資料的雙重奏

誇克提到,他們的核心突破之一是構建出「慢思考能力」。聽起來很玄乎,其實就是讓AI在面對複雜醫療問題時,能夠分階段、層層深入地推導出最終答案。他們融合了鏈式推理與多階段臨床演繹路徑建模,試圖讓AI像人類醫生一樣,一步一步地分析病情、排除可能性、最終做出診斷。但問題是,這種「慢思考」真的能模擬人類醫生的思考過程嗎?人類醫生的思考是充滿了直覺、經驗和靈感的,而AI的「慢思考」歸根結底還是演算法和資料的堆砌。如果資料不夠完整、演算法不夠精確,那AI的「慢思考」很可能只是在繞圈子,甚至是得出錯誤的結論。

數據、演算法、專家:AI 醫療的鐵三角?

雙數據產線 + 雙獎勵機制:聽起來很厲害,但…?

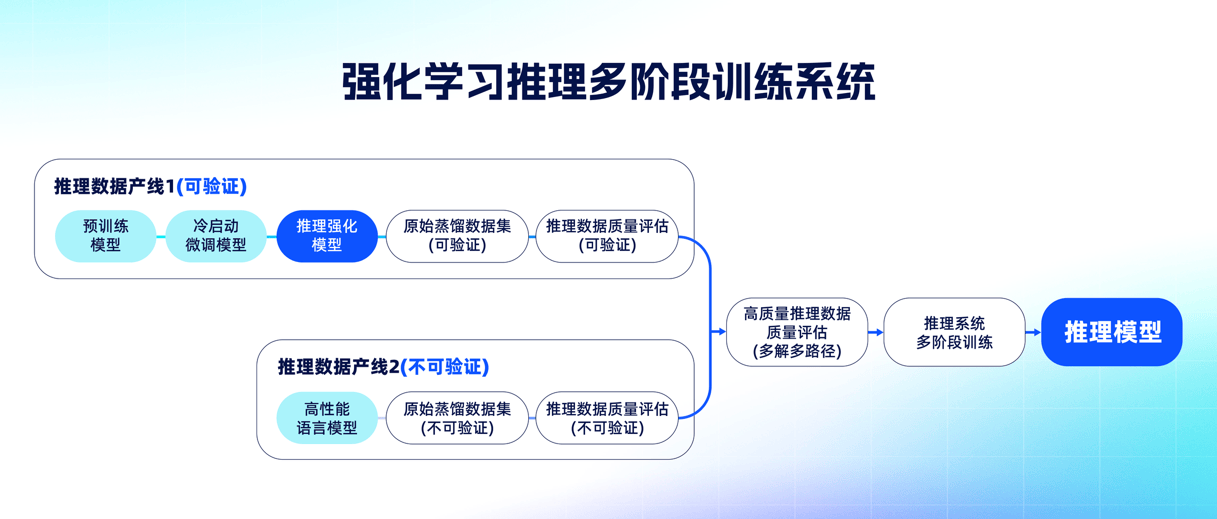

誇克為了構建「慢思考能力」,搞了一套「雙數據產線 + 雙獎勵機制」。簡單來說,就是把醫學數據分成「可驗證」和「不可驗證」兩類,然後用「過程獎勵模型」和「結果獎勵模型」來評估AI的推理過程和最終結論。聽起來很嚴謹,但實際效果如何呢?數據的品質和標註的準確性,直接影響AI的學習效果。如果數據本身就存在偏差或錯誤,那AI學到的也只會是錯誤的知識。更何況,獎勵機制的設計是否合理?是否會引導AI為了追求高分而投機取巧?這些都是需要仔細考量的問題。

安貞醫院主任醫師背書:這葫蘆裡賣的是什麼藥?

報導中提到,安貞醫院的心臟外科主任醫師謝進生認為,誇克在一些問題上回答的專業度甚至比專業醫生還要強。這句話聽起來有點刺耳。一位資深的心臟外科醫生,竟然說AI的專業度超越了自己?這到底是真心讚賞,還是另有隱情?或許,謝醫師只是想表達AI在知識檢索和信息整合方面的優勢,但這種說法很容易讓人誤解。更何況,安貞醫院是否與誇克有合作關係?謝醫師的背書是否帶有商業目的?這些都不得而知。在醫療領域,任何評價都應該謹慎客觀,不能過度誇大或帶有偏見。

醫學生狂熱:誇克 AI 搜索的真正價值?

月活 200 萬?使用者黏著度才是關鍵!

誇克宣稱,他們的AI搜索在全國醫學生中的月活躍用戶已突破200萬,覆蓋率過半。這數字聽起來確實驚人,但月活高並不代表使用者真的依賴這個平台。很多醫學生可能只是偶爾用夸克查一些資料,考前抱抱佛腳,考完就把它拋在腦後了。真正重要的是使用者黏著度,也就是使用者每天或每週使用夸克的頻率、每次使用的時長、以及對夸克功能的依賴程度。如果使用者只是蜻蜓點水般地使用夸克,那再高的月活也只是虛假的繁榮。

AI 醫療的未來:噱頭還是趨勢?

誇克健康大模型通過主任醫師筆試,無疑是AI醫療領域的一個里程碑。但我們也要保持清醒的頭腦,不能被誇大的宣傳所迷惑。AI在醫療領域的應用,確實有著巨大的潛力,例如輔助診斷、藥物研發、健康管理等等。但AI畢竟只是一個工具,它不能取代人類醫生的經驗、判斷和人文關懷。AI醫療的未來,應該是人機協作,而不是AI取代人類。只有當AI真正融入醫療的各個環節,並且能夠切實提升醫療效率和品質時,它才能擺脫「噱頭」的標籤,成為真正改變醫療行業的趨勢。