歐林生物股東減持疑雲:誰在套現?

股東急流勇退?上海武山計畫減持股份

中國經濟網的報導揭露,歐林生物(688319.SH)的控股股東上海武山生物技術有限公司(以下簡稱“上海武山”),正計畫減持其所持有的部分股份。這消息一出,立刻在市場上引起不小的騷動。畢竟,控股股東的一舉一動,往往被視為公司未來發展的重要指標。這次上海武山計畫減持不超過3%的股份,難免讓人聯想:難道大股東對歐林生物的未來前景感到擔憂?還是另有盤算? 持有公司17.83%股份的上海武山,這次計畫減持的股份數量上限為12,178,008股。這些股份都是在公司首次公開發行(IPO)前取得的,並且已於2024年6月11日上市流通。換句話說,這些原始股東終於等到了套現的機會。然而,減持的原因卻是“自身資金需求”,這理由聽起來似乎有些籠統,背後是否隱藏著更深層的原因,值得我們深入探究。 更令人玩味的是,減持計畫的實施時間,選在公告披露15個交易日後的3個月內。這段時間,股市的波動難以預測,上海武山選擇在這個時機點減持,究竟是為了追求最佳的套現價格,還是為了避免未來可能的風險?這一切,都充滿了不確定性。歐林生物的財務體檢報告:營收與利潤的冰火兩重天

營收成長的假象?利潤斷崖式下跌的真相

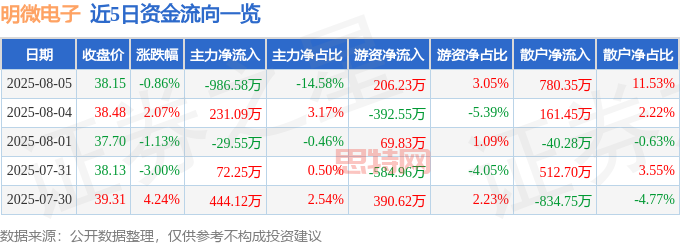

攤開歐林生物近幾年的財務報表,簡直就像在看一部跌宕起伏的連續劇。從2021年到2024年,營收數字看似穩步成長:4.872億、5.475億、4.961億,最終來到5.889億。乍看之下,公司營運蒸蒸日上,一片欣欣向榮的景象。 然而,魔鬼藏在細節裡。如果你把目光轉向歸母淨利潤,就會發現一個令人震驚的事實:1.080億、2658萬、1756萬、2076萬。這根本是自由落體式的崩盤!從破億的盈利,一路下滑到僅剩兩千多萬,這中間到底發生了什麼事?難道營收的成長,只是海市蜃樓? 更可怕的是扣非淨利潤:9666萬、72.07萬、338.8萬、1118萬。扣除非經常性損益後,公司的獲利能力簡直慘不忍睹。2022年竟然只剩下72.07萬,勉強維持在盈虧平衡線上。這意味著,歐林生物的主營業務正面臨嚴峻的挑戰,或許是產品競爭力下降,又或許是成本控制出現問題。總之,這些數字都在敲響警鐘,提醒投資者要格外小心。募資光環不再?歐林生物的資金運用術

募資金額縮水:理想與現實的差距?

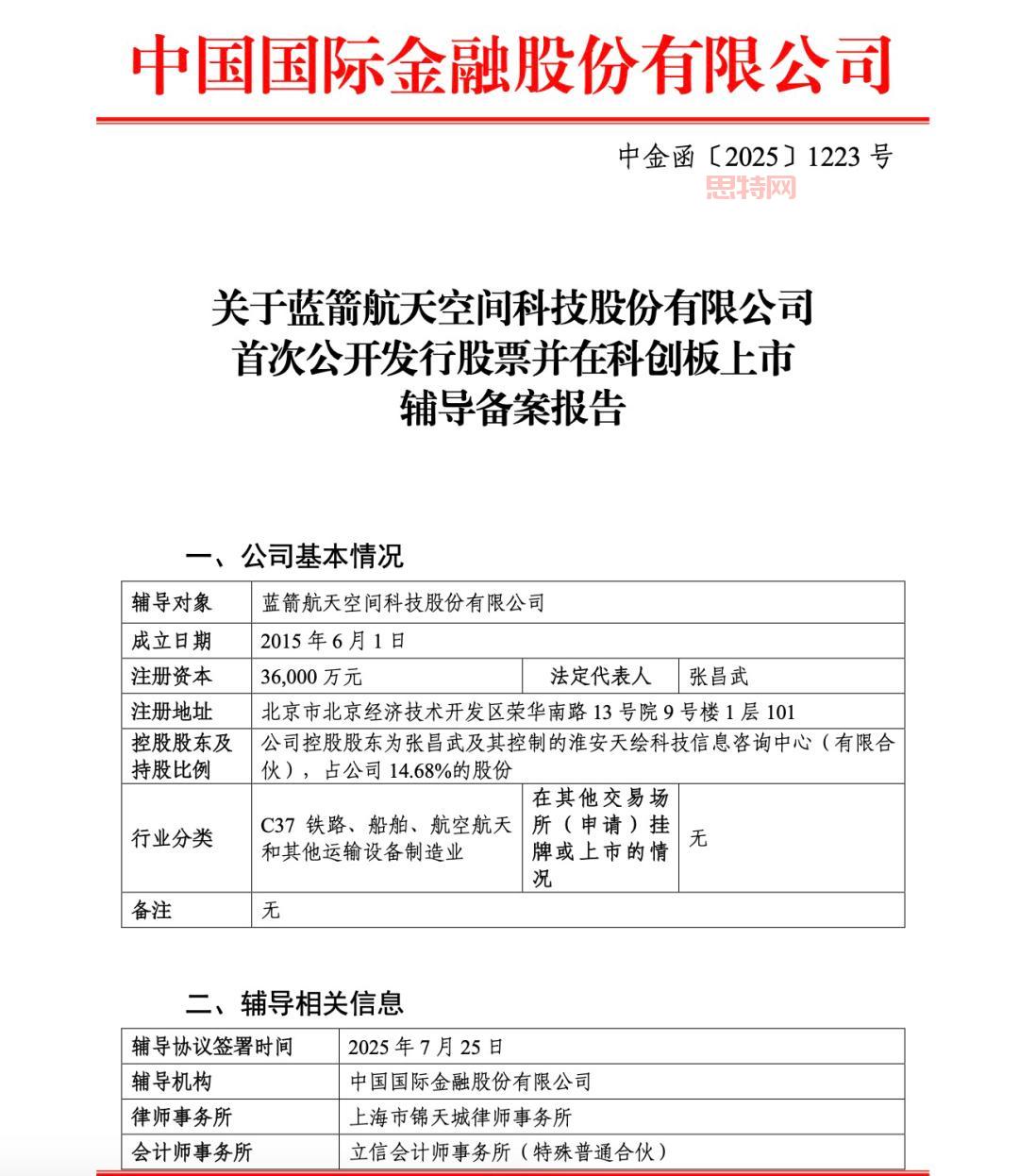

歐林生物於2021年6月8日在科創板風光上市,當時的發行價為9.88元/股,吸引了不少投資者的目光。然而,上市的過程並非一帆風順。公司原計畫募集7.63億元,用於“疫苗臨床研究項目”、“重組金黃色葡萄球菌疫苗、AC-Hib聯合疫苗及肺炎疫苗產業化項目”等重要項目。這些項目聽起來前景一片光明,也寄託了公司未來的發展希望。 但現實總是殘酷的。最終,歐林生物實際募集到的資金淨額僅為3.59億元,比原計畫少了足足4.04億元。這意味著,公司不得不縮減原定的投資規模,或者尋找其他的資金來源。募資金額的縮水,無疑給公司的發展帶來了不小的壓力。高額發行費用:誰是最大受益者?

更讓人感到疑惑的是,歐林生物的發行費用竟然高達4159.91萬元,其中保薦及承銷費就佔了3013.05萬元。這筆錢,大部分都落入了保薦機構英大證券有限責任公司的口袋。保薦代表人李雪峰、黎友強的名字也隨之浮出水面。當然,保薦機構提供專業服務,收取費用也是理所當然。但是,如此高昂的發行費用,是否合理?是否壓縮了公司本應用於研發和生產的資金?這是一個值得深思的問題。  這張圖,或許能更直觀地呈現歐林生物的財務狀況。但圖片本身並不能告訴我們所有真相,還需要結合數據和分析,才能更深入地了解公司的運營狀況。上市蜜月期已過?歐林生物的股價震盪

歐林生物在上市首日,股價一度衝上48.66元,創下歷史最高點。這無疑是給予了公司和投資者一劑強心針,讓大家對公司的未來充滿期待。然而,好景不長,隨著時間的推移,歐林生物的股價也經歷了大幅的震盪。從最高點一路下跌,市值也隨之縮水。這背後的原因有很多,可能是市場對公司產品的評價產生了變化,也可能是公司業績未能達到預期。無論如何,股價的下跌,都反映了市場對歐林生物的信心正在減弱。

科創板的股票,向來以高風險、高回報著稱。歐林生物的股價波動,也符合科創板的特性。對於投資者來說,要保持理性,不要被短期的股價波動所迷惑,而是要深入了解公司的基本面,判斷公司的長期價值。畢竟,投資是一場長跑,而不是短跑。

實際控制人與董事的承諾:一場精心設計的減持?

文章一開始就提到,歐林生物的實際控制人樊紹文、樊钒,以及公司董事陳愛民,他們透過上海武山間接持有的股份,承諾不參與本次減持事項。樊紹文持有上海武山47.22%的股份,樊钒持有6.78%的股份,而董事陳愛民則持有20%的股份。乍看之下,這個承諾似乎表明,公司的核心管理層對公司的未來充滿信心,不願意在這個時候拋售股票。

然而,仔細分析一下就會發現,這個承諾其實充滿了玄機。上海武山減持的是其直接持有的股份,而實際控制人與董事承諾不減持的是間接持有的股份。這種操作,巧妙地避開了直接減持可能引發的負面影響,同時又可以讓大股東實現套現的目的。這讓人不禁懷疑,這是否是一場精心設計的減持計畫?目的就是為了在不影響公司形象的前提下,讓部分股東先行獲利了結。

當然,這只是一種猜測,實際情況可能更加複雜。但是,在資本市場上,任何看似合理的行為背後,都可能隱藏著更深層的利益考量。對於投資者來說,保持警惕,深入分析,才能避免被表面的現象所迷惑。